护理科普

护理科普

最新公告

静脉输液有 “道”,合理认知为妙 ——了解静脉输液那些事儿

信息来源:苏州市护理学会日期:2025-02-07作者:苏小护浏览次数:3791

一、前言

在医疗领域,静脉输液是一种常见的治疗手段。然而,大众对其存在诸多误解,不少患者甚至主动要求输液,这背后是对输液缺乏科学认知。实际上,世界卫生组织将输液治疗列为最后一种给药方式,所以医生通常不会优先考虑。本文旨在普及静脉输液知识,纠正常见误区,讲解常见问题及处理方法,助力大家科学对待静脉输液,保障治疗安全有效。

二、大众对输液的常见误区

误区一:输液效果好,不论何病都要输液

部分人认为输液效果优于其他治疗方式,一患病就要求输液。但事实并非如此,对于像病毒性肠炎、普通上呼吸道感染这类自限性疾病,人体自身具有一定的修复能力。通常,人们只需适当休息、保证充足水分摄入,约一周时间便可自行痊愈。例如,普通感冒多由病毒引起,目前并没有特效的抗病毒输液药物,过度输液不仅无法缩短病程,还可能带来不必要的风险。所以,输液应基于病情的实际需要,而非一概而论。

误区二:输液好得快

很多人觉得输液能使病情迅速好转,因为药物直接进入血液,可迅速分布全身发挥作用,但这种观点忽略了输液的不良反应可能带来的严重后果。因此,不应单纯为求快速康复而盲目选择输液。

误区三:输液可以没病防病

有些老年人试图通过输注活血化瘀的药物来预防心梗、脑梗等疾病。然而,目前并没有确凿的科学依据支持这种做法。人体的血液循环系统是一个复杂的生理机制,正常情况下能够保持良好的状态。随意输液可能打破人体自身的平衡,大量输液还会加重肝肾负担,因为这些器官需要代谢和排泄药物及其代谢产物。长期或不当输液可能导致肝肾功能受损,反而对健康构成潜在威胁。

误区四:输液是绝对安全的

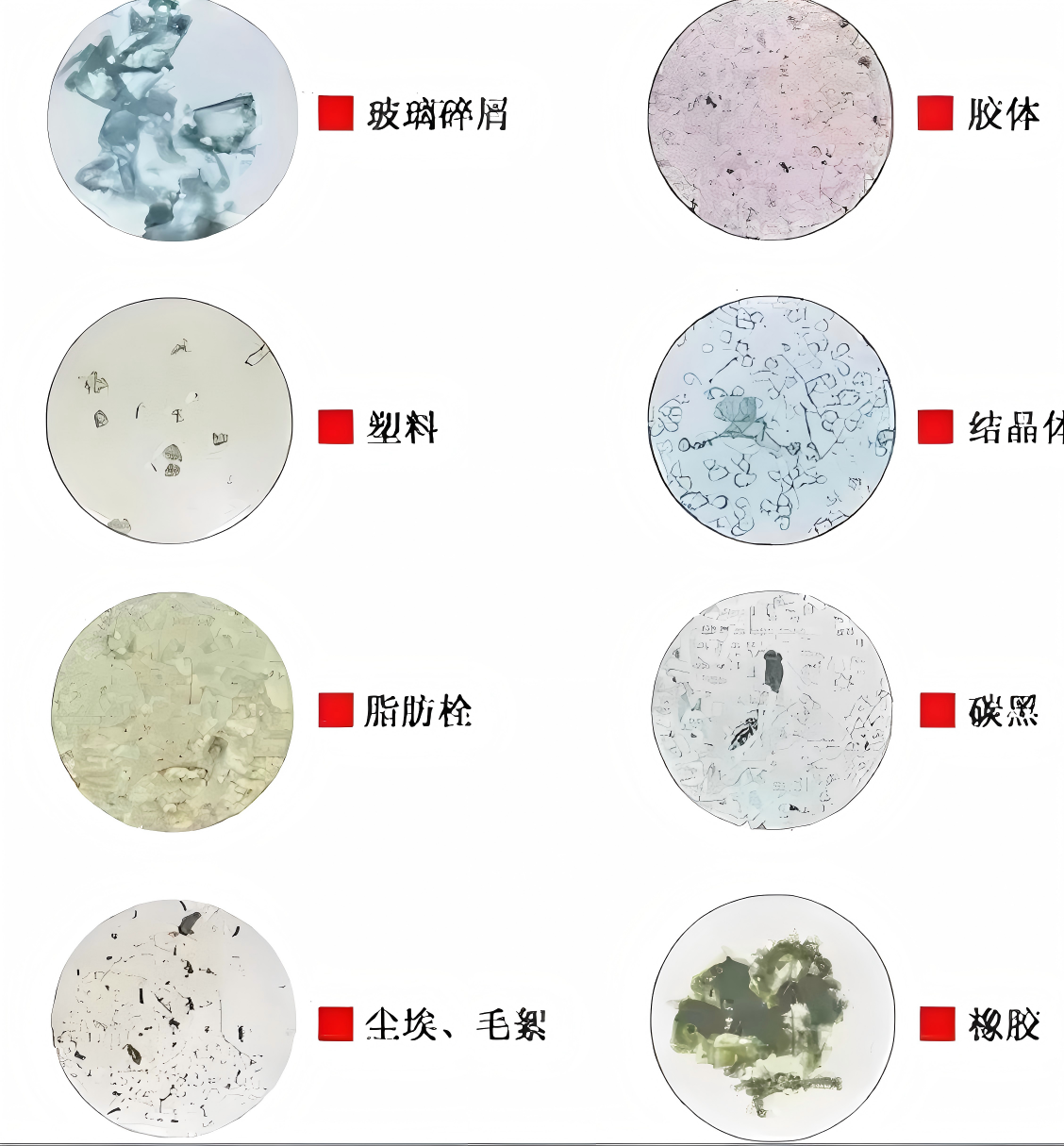

不少人错误地认为输液是一种绝对安全的治疗方式。实际上,任何注射剂都难以达到“零微粒”标准。不溶性微粒进入人体后,可能会在血管内积聚,引发血管堵塞、肉芽肿等不良反应。同时,输液引起的过敏反应不容忽视,严重时可导致过敏性休克,甚至危及生命。药物过敏反应的发生率虽然不高,但后果可能极其严重,因此必须高度重视输液的安全性。

误区五:输液时感觉疼痛是正常的,无需在意

部分患者在输液过程中出现疼痛时,认为这是输液必然会有的感觉,默默忍受而不及时告知医护人员。其实,输液时的疼痛可能是多种原因引起的,如药物刺激血管、输液速度过快、针头位置不当等。如果不及时处理,疼痛可能会加重,甚至引发静脉炎等。因此,患者在输液过程中如果感到疼痛或不适,应及时告知医护人员,以便他们及时查找原因并采取相应的措施,确保输液安全和舒适。

三、静脉输液常见问题及处理

(一)输液时有气泡进入人体危险大吗?

在正常输液情况下,由于大气压低于人体血压,空气很难进入人体。即使有微量气体进入,人体也能自行处理,一般不会造成严重危害,无需过度担忧。但如果处于特殊环境,如高压环境下,且茂菲氏滴管下方有较多空气进入血管,就可能引发空气栓塞,不过危害程度与进入人体的气体量、速度及最终停滞位置有关。研究表明,以100mL/s的速度注入气体可危及生命。因此若输液时发生滴空未及时察觉,家属或患者应先关闭调节器,再呼叫护士处理,切勿惊慌。

(二)输液速度能随意调节吗?

输液速度绝不能随意调整,它与病情、年龄、药物性质紧密相关。普通成人输液速度一般控制在40—60滴/分钟;老年人输液速度最好不超过40滴/分钟,以免加重心脏负担;婴幼儿的输液速度则需根据年龄、体重精确计算和严格控制。某些特殊药物对输液速度要求更为严格,如心血管药物等,若速度过快,可能导致血压波动、心脏负荷过重等不良反应。因此,必须由医护人员根据患者具体情况确定合适的输液速度,否则可能会引发不良反应。

(三)输液时为什么会有回血?

扎针过程中回血是正常现象,说明针头在血管内。但当输液速度慢、输液结束或手抬高致使液体压力低于血管压力时,也可能出现回血。遇到回血情况,可先放低输液侧肢体或升高输液架,增加液体压力,然后及时告知护士处理。护士会根据具体情况采取相应措施,以确保输液安全顺利进行。

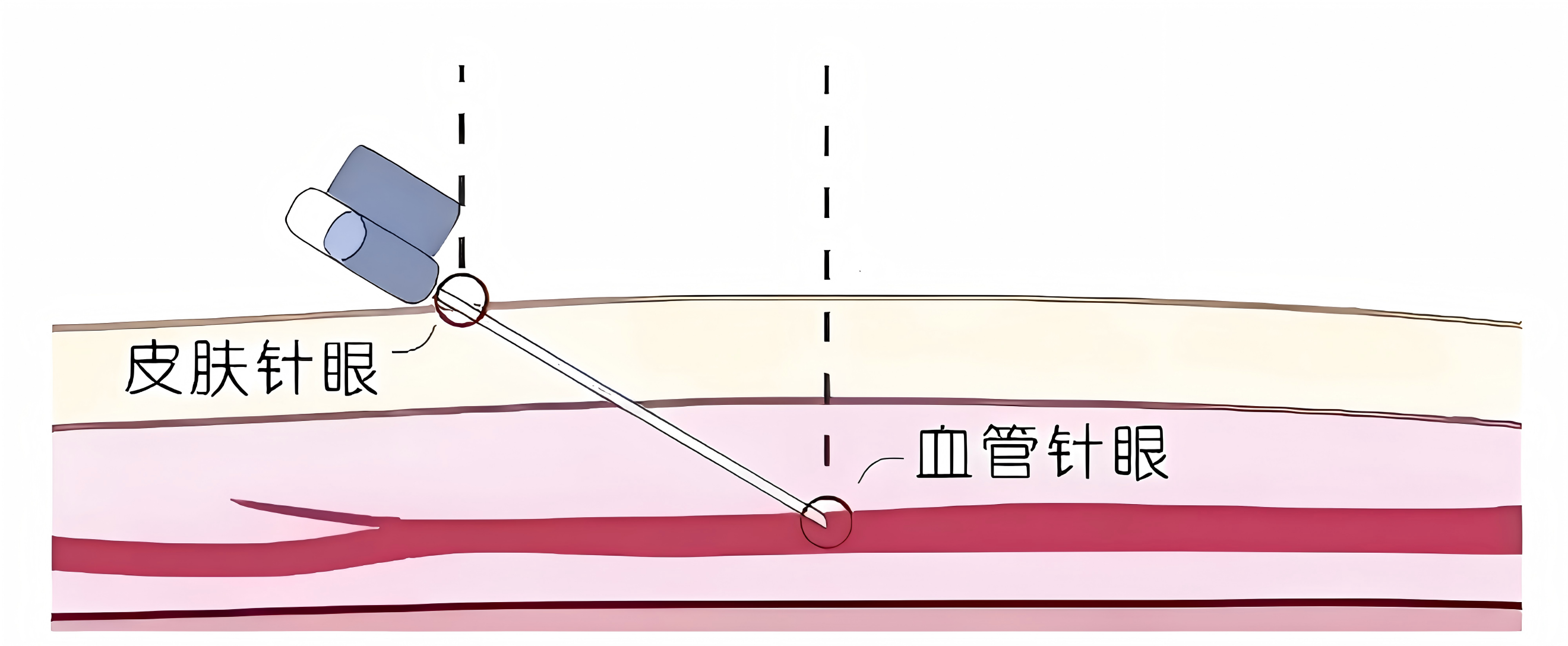

(四)拔针后如何按压可以避免淤青?

许多人存在一个误区,认为输液拔针后只需按压肉眼所见的针眼处即可,然而事实并非如此。在静脉穿刺过程中,刺入皮肤的针眼和实际血管的针眼并非处于同一位置,二者之间存在一定距离,这与进针角度以及患者自身的皮下脂肪厚度密切相关。因此在拔针时,将表皮针眼与血管针眼同时按压才可有效止血,正确的按压方法应当是用无名指指尖准确地按压在表皮针眼处,同时将食指和中指压在血管上方,确保三指平行按压,切勿揉搓。一般情况下,按压5分钟左右即可,但若凝血功能不佳者,则需按压10分钟以上。按压过程中要保持力度适中、稳定,确保有效止血,减少淤青发生的可能性。

生病住院非自愿,打针输液非全能

药物输注有指征,遵循医嘱是关键

输液速度应合理,病情年龄药相关

气泡少量莫惊慌,医护判断保安全

回血多因压力变,放低肢体或架高

拔针之后巧按压,三指平行莫揉搓

四、总结

静脉输液在医疗中虽然常见,但并非万能,也存在一定风险。我们应遵循“能吃药不打针,能打针不输液”的原则,尊重医学规律,听从医生的专业建议,科学合理选择治疗方式。希望通过这些科普知识,患者和家属能够正确认识静脉输液,消除误解,积极配合医护人员,共同维护自身健康和医疗安全。在面对疾病时,保持理性和科学的态度,才能更好地战胜疾病,恢复健康。