护理科普

护理科普

最新公告

预防结核,“肺”同小可

信息来源:苏州市护理学会日期:2025-03-18作者:苏小护浏览次数:833

2025年3月24日,全球将迎来第30个世界结核病日。这个以罗伯特·科赫发现结核杆菌周年纪念日命名的特殊日子,始终提醒着我们:结核病仍是全球十大死因之一,而科学防治与人文关怀的结合,正是终结结核流行的关键。

一、认知篇

(一)重新认识“白色瘟疫”

WHO《2023年全球结核病报告》显示,2022年全球新发结核病例1060万例,死亡130万例。中国新发患者约74万例,耐药结核防治形势严峻。结核病是由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病,结核菌可以侵入人体全身各个器官,但主要侵犯肺部,称为肺结核病。结核病是一种慢性和缓发的传染病,青年人多发,潜伏期为4-8周,呼吸道是本病传染的主要方式。

(二)传播途径:结核菌主要通过飞沫传播(如咳嗽、打喷嚏、说话时喷出的飞沫),它在干燥痰液中存活6-8个月,紫外线照射需2小时才能灭活。

(三)易感人群:与遗传、贫穷、居处拥挤、营养不良等社会因素有关。老年人、HIV感染者、免疫抑制剂使用者、慢性疾病者免疫力低下易感。

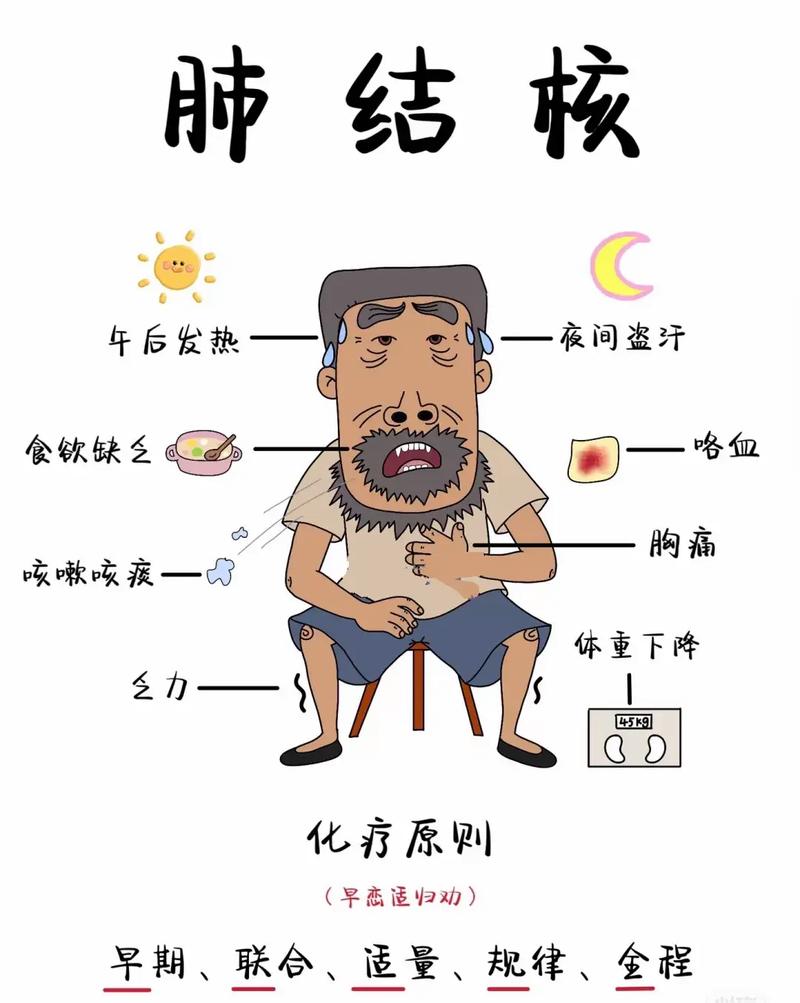

(四)结核菌感染的典型症状

症状类型 | 具体表现 |

呼吸道症状 | 持续咳嗽>2周、痰中带血、胸痛 |

全身症状 | 午后低热、夜间盗汗、体重骤降 |

特殊人群 | 儿童发育迟缓、老年人症状隐匿 |

二、防治篇:三位一体防护体系

(一)疫苗防护

1. 疫苗防护:卡介苗,新生儿出生24小时内接种,保护率约80%(预防重症效果显著)。

2. 研发进展:新型疫苗MTBVAC已进入Ⅲ期临床试验。

(二)肺结核的精准诊断

1. 肺结核诊断主要靠痰涂片检查,只要在痰内找到结核菌,肺结核即可确诊。

2. GeneXpert检测可在2小时内出结果,其耐药检测准确率>90%。

3. X线检查,是早期发现和诊断肺结核不可缺少的最简单的方法。

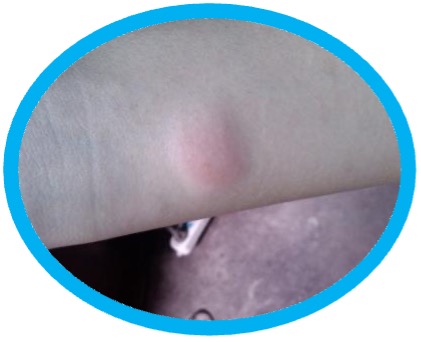

结核菌素试验(PPD试验):应用结核菌纯蛋白衍生物进行皮肤试验,根据其反应的程度协助临床诊断。

(三)规范治疗

1. 标准方案:初治患者需6个月联合用药(2HRZE/4HR)。

2. 智能督导:可使用电子药盒和手机App,防治漏服。

(四)怀疑得了肺结核怎么办

1. 立即到所在地的结核病防治机构就诊检查。

2. 与传染性肺结核患者有明确的密切接触史的人,即使没有出现肺结核可疑症状也应早期进行健康检查。

三、护理篇:全周期照护指南

(一)环境管理

1. 确诊后至少隔离2-4周,独居通风房间,每日通风3次,每次>30分钟;紫外线消毒每日1次(人撤离房间)。

2. 特别在咳嗽症状明显,开始治疗的前2-4周,减少和他人接触,特别是避免与儿童接触的机会。

3. 要养成良好的卫生习惯,不对他人咳嗽,不随地吐痰、打喷嚏时最好掩住口鼻,外出时配戴口罩,避免与他人密切接触。

4. 吐痰于加盖消毒容器,用含氯消毒液浸泡2小时后处理,或者焚烧

(二)用药管理

1. 建立用药日历

2. 警惕药物副作用

药名 | 副作用 |

异烟肼 | 周围神经炎、肝功能损害 |

利福平 | 肝功能损害、过敏反应 |

吡嗪酰胺 | 高尿酸血症(痛风),肝功能损害,胃肠不适,关节痛 |

乙胺丁醇 | 视神经炎 |

(三)营养支持

高蛋白饮食:如鸡蛋,牛奶,瘦肉,豆制品,促进组织修复,每日热量摄入需增加20%(2500-3000千卡之间)。

(四)并发症预防

风险指标 | 应对措施 |

咯血量>50ml/次 | 立即侧卧位,急诊就医 |

持续高热>39℃ | 物理降温,警惕血行播散 |

四、社区防控:筑牢基层防线

重点人群筛查:糖尿病患者结核发病率增加3倍;HIV感染者年发病率达10%,建议每6个月进行胸部X线筛查。

五、防治倡议

咳嗽礼仪普及行动

公共场所通风改造计划

结核病患者就业保护政策

在这个特殊的日子里,让我们记住:每个结核病患者不仅是需要治疗的病例,更是渴望尊严的个体。从正确佩戴口罩到推动政策完善,从规范服药到消除歧视,在终结结核病的道路上,每位公民的参与都至关重要。肺结核可防可治,规范治疗治愈率超90%!,早发现,早治疗是关键,切勿因歧视或恐慌延误病情。